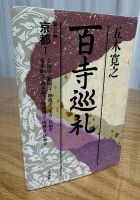

夜の平等院鳳凰堂

先日、夜の平等院鳳凰堂の前で能楽の特別公演がありました。

先日、夜の平等院鳳凰堂の前で能楽の特別公演がありました。

夕方の宇治川周辺の観光施設も門戸を閉じ、昼間の喧騒も落ち着いたころの、夢うつつような風情もまたいいものです。

境内の茶房「藤花」で限定菓子「紫雲」と水出しの煎茶、お薄を頂きました。

さすが宇治は茶処、どれも美味しい。

「スーパームーン」前夜の演目は半能「頼政」と狂言「口真似」、能「羽衣 盤渉」。

「頼政」は、平安末期、宇治の合戦で平家軍が平等院に押し寄せ、自刃した源頼政の『平家物語』を題材とした演目です。

頼政の能面はこの曲だけに用いられる特殊なもの。年老い枯れながらも情念を感じさせる表情、窪んだ眼はライトの光を捉えて凄みがありました。

境内には頼政が自ら命を絶ったとされる跡「扇の芝」や、「源頼政の墓地」があります。

「羽衣」では、天女が羽衣を羽織った瞬間、平等院の屋根の鳳凰を背後に衣装の背一面に白い鳳凰の刺繍が現れ、思わずため息が洩れました。

正面からは両翼の羽が折り重なるような意匠となっており、装束展で観たときには気付かなかった新たな発見でした。

まさに天女が舞い上がろうという場面の直前、一羽の鳥が声をあげて飛び立ち、朧月夜だった空はいつしかすっかり晴れて月が青白い光を放っていました。

夜の平等院は特別拝観などの催しがあるときだけ入ることができます。

暗闇を進む砂利の音、虫の声、そして創建以来ずっとここに佇む鳳凰堂と水鏡。

きっと、忘れられない一夜となりますよ。