楽しく美味しく身体を整える

珍しく熱を出したので節分の取材ができずじまい。風邪のこじらせでしたが、暫くは家で努めてゆっくりと過ごしていました。

珍しく熱を出したので節分の取材ができずじまい。風邪のこじらせでしたが、暫くは家で努めてゆっくりと過ごしていました。

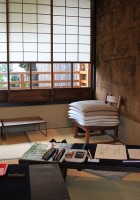

久々の京都町歩きは、身体に優しいランチでも、と錦市場近くの「haccomachi」へ。

「発酵ごぜん」は、プロデュース元の「一の傳」の西京漬けの鰆を中心に、べったら漬けのすり流しスープ、バルサミコ酢に漬けた煮卵、優しい味のタンドリーチキン、鮭の西京焼のクリームチーズ和え等の様々な発酵食おかずが少しずつぐるりと囲んでいます。

これらには京都で300年以上の歴史を持つ「菱六 」の種麹が活用されているようです。

健康のため日頃から腸内環境の為に発酵食品は意識して摂るようにしていましたが、バーニャカウダアンチョビソースも発酵の力を利用した食材だったのですね。

ご飯にちょこっと味噌を塗ってみたり、砂糖代わりに甘酒を活用したり、風邪が流行る季節には、前もって発酵食品を積極的に増やして美味しく楽しく身体のガード機能を強化するのもいいかもしれません。

発酵バター等を使ったクレープ等のカフェ利用もできます。

2倍甘く3倍酸っぱいという北川本家の純米酒を使った「富翁 純米酒プルミエア ムール」や、「本みりんサワー」も気になります!